お盆って何?起源は?いつから?

お盆って何?

お盆とは何?いつから?なぜお墓参りをするの?お盆の意味を知らずに、休みを利用して盆踊りや夏祭りなどイベントに参加している人も多いのではないでしょうか。お盆の起源や由来、お供え物の理由など、お盆について詳しく解説します。

お盆の起源は?

お盆とは、日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した年中行事です。

祖霊信仰は、仏教が日本に伝わるずっと前から深く根付いているもので、日本民俗学の創始者である柳田国男の著書『先祖の話』にも記されています。人が亡くなると、あの世に行くのではなく、家族と暮らしていた家の近くにある山に留まります。そして子供たちに祀られ、歳月を重ねるごとに故人の霊は浄化して山の高みに昇り、子孫を見守る祖霊神となるという信仰です。秋の初めやお正月には各家庭に招いておもてなしする魂祭り(たままつり)が行われていました。

日本で最初にお盆の行事を行ったのは、推古天皇が606年7月15日に執り行った盂蘭盆会(うらぼんえ)と言われています。「盂蘭盆」はサンスクリット語の「ウランバナ」を音訳したもので「逆さ吊り」という意味があります。どうしてこんな恐ろしい言葉が語源なのかというと「盂蘭盆経」というお経に書かれている説話に由来します。お釈迦様の弟子のひとりである目連尊者が、ある日地獄に堕ちて逆さ吊りの苦しみを受けている母親を見付けました。お釈迦様に「どうすれば、母を救えますか?」と尋ねると、修行の終わった僧侶を招き、供物を捧げて供養すれば、その功徳で母親が救われるだろうと諭されて、その通りにすると、母親は極楽浄土を遂げたそうです。

祖霊信仰と仏教の盂蘭盆会は、親孝行をする点や食べ物をお供えする点が似ています。日本に仏教が広まっていく中で密接に結びつき、お盆はご先祖様をお迎えする精霊棚(しょうりょうだな)・盆棚を設けて、僧侶にお経をあげてもらい法要する年中行事となりました。

浄土真宗では、亡くなった人の霊は阿弥陀如来様に導かれて極楽浄土に成仏するので「家に帰ってくる」という概念がありません。お盆は歓喜会(かんぎえ)の法要が催されます。歓喜とは目連尊者の母親が餓鬼道から救われて成仏して身も心も喜んだことにあり、ご先祖様に感謝するとともに阿弥陀如来様に必ず往生させていただく仏縁を喜ぶ法会です。

祖霊信仰は、仏教が日本に伝わるずっと前から深く根付いているもので、日本民俗学の創始者である柳田国男の著書『先祖の話』にも記されています。人が亡くなると、あの世に行くのではなく、家族と暮らしていた家の近くにある山に留まります。そして子供たちに祀られ、歳月を重ねるごとに故人の霊は浄化して山の高みに昇り、子孫を見守る祖霊神となるという信仰です。秋の初めやお正月には各家庭に招いておもてなしする魂祭り(たままつり)が行われていました。

日本で最初にお盆の行事を行ったのは、推古天皇が606年7月15日に執り行った盂蘭盆会(うらぼんえ)と言われています。「盂蘭盆」はサンスクリット語の「ウランバナ」を音訳したもので「逆さ吊り」という意味があります。どうしてこんな恐ろしい言葉が語源なのかというと「盂蘭盆経」というお経に書かれている説話に由来します。お釈迦様の弟子のひとりである目連尊者が、ある日地獄に堕ちて逆さ吊りの苦しみを受けている母親を見付けました。お釈迦様に「どうすれば、母を救えますか?」と尋ねると、修行の終わった僧侶を招き、供物を捧げて供養すれば、その功徳で母親が救われるだろうと諭されて、その通りにすると、母親は極楽浄土を遂げたそうです。

祖霊信仰と仏教の盂蘭盆会は、親孝行をする点や食べ物をお供えする点が似ています。日本に仏教が広まっていく中で密接に結びつき、お盆はご先祖様をお迎えする精霊棚(しょうりょうだな)・盆棚を設けて、僧侶にお経をあげてもらい法要する年中行事となりました。

浄土真宗では、亡くなった人の霊は阿弥陀如来様に導かれて極楽浄土に成仏するので「家に帰ってくる」という概念がありません。お盆は歓喜会(かんぎえ)の法要が催されます。歓喜とは目連尊者の母親が餓鬼道から救われて成仏して身も心も喜んだことにあり、ご先祖様に感謝するとともに阿弥陀如来様に必ず往生させていただく仏縁を喜ぶ法会です。

お盆はいつから?

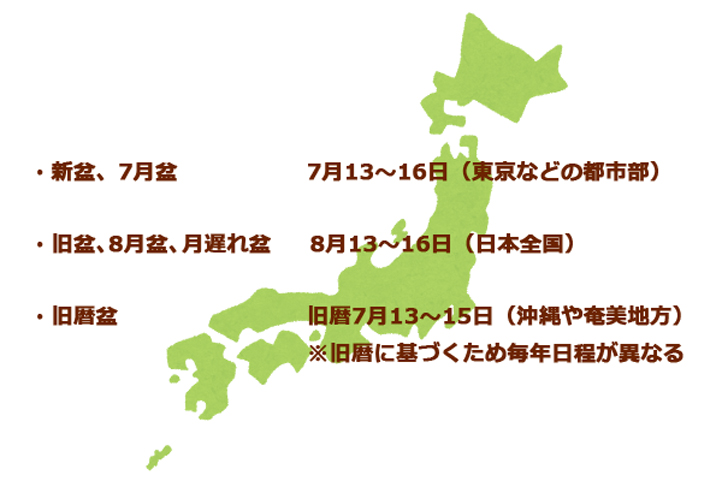

明治時代までお盆の期間は、7月15日の満月の夜を中心に13日から16日の4日間行われていました。明治5年12月3日の改暦で、月の満ち欠けでひと月の長さを決めていた太陰暦(旧暦)から、太陽の動きをもとにする太陽暦(新暦、グレゴリオ暦)へ切り替えたことで、地域によってお盆の時期が異なるようになりました。

7月は農作業がもっとも忙しい時期にあたるため、全国的に1ヶ月遅い8月15日を中心とする8月13日から16日までの4日間が定着しました。東京や静岡、函館、金沢などの都市部は一般企業や官公庁に努めている人が多く、改暦が徹底されたため7月のお盆となり、沖縄や奄美地方では旧暦に基づく7月13日~15日を現在のカレンダーに合わせるので毎年日程が変わります。こうしてお盆の行事は地域によって異なり、大きく3つの時期に分かれました。

・新盆、7月盆・・・7月13~16日(東京などの都市部)

・旧盆、8月盆、月遅れ盆・・・8月13~16日(日本全国)

・旧暦盆・・・旧暦7月13~15日(沖縄や奄美地方)

7月は農作業がもっとも忙しい時期にあたるため、全国的に1ヶ月遅い8月15日を中心とする8月13日から16日までの4日間が定着しました。東京や静岡、函館、金沢などの都市部は一般企業や官公庁に努めている人が多く、改暦が徹底されたため7月のお盆となり、沖縄や奄美地方では旧暦に基づく7月13日~15日を現在のカレンダーに合わせるので毎年日程が変わります。こうしてお盆の行事は地域によって異なり、大きく3つの時期に分かれました。

・新盆、7月盆・・・7月13~16日(東京などの都市部)

・旧盆、8月盆、月遅れ盆・・・8月13~16日(日本全国)

・旧暦盆・・・旧暦7月13~15日(沖縄や奄美地方)

お盆の過ごし方は?

全国的には、盆の入りとなる8月13日に各家庭で精霊棚を設けて季節の果物やキキョウ、山百合、ミソハギ、撫子などの花をお供えして、お墓参りをします。盆飾りの精霊馬はご先祖様の霊があの世とこの世を行き来する時の乗り物です。キュウリは足の速い馬に見立てて早く帰って来れるように、ナスの牛はお土産を積み込んでゆっくり揺られながらあの世へ戻れるようにという願いが込められています。夕方には盆提灯の明かりを点け、家の門口で迎え火を焚いて、ご先祖様の霊をお迎えします。

お盆の期間は朝昼晩の三食をお供えしてもてなし、僧侶にお経をあげてもらって丁寧に供養します。15日の夕方、地域によっては16日の夕方に、迎え火と同じ場所で送り火を焚いてご先祖様の霊を送り出します。送り火には、京都の五山の送り火や長崎の精霊流しのような夏の風物詩とも言える有名な行事もあります。

ちりめん飾り 精霊馬

お盆の期間は朝昼晩の三食をお供えしてもてなし、僧侶にお経をあげてもらって丁寧に供養します。15日の夕方、地域によっては16日の夕方に、迎え火と同じ場所で送り火を焚いてご先祖様の霊を送り出します。送り火には、京都の五山の送り火や長崎の精霊流しのような夏の風物詩とも言える有名な行事もあります。

ちりめん飾り 精霊馬

お盆のこと

2016年6月17日

無料カタログのご案内

画面上ですぐにご覧いただけるデジタルカタログと

無料でお届けするセレクションカタログの

2種類をご用意しました。

住まいに合う仏壇選びに、ぜひご利用ください。

■お電話でのご請求

(受付時間/午前11時~午後6時 年末年始は除く)

- このコラムについては

-

八木研の広報企画室勤務。働くママ目線で、お客様の役立つ情報を発信していきたいです。