お盆はいつ?迎え火と送り火の意味や提灯の飾り方、お墓参りのやり方、精霊馬の由来を詳しく説明!

お盆は、ご先祖様の霊があの世から家に帰ってくる日本独自の行事です。お彼岸と違い、ご先祖様を自宅に迎えて家族と一緒に食事をしたり、団欒のひとときを過ごしたりします。夏休みを利用して故郷に帰省し、久しぶりに家族や親戚が集まるとき、ご先祖様も勢ぞろいするのですから、一族が顔を合わせる特別な期間といえます。全国的には8月13日から16日までをお盆としますが、地域によって異なり、東京や横浜など都心部では時期が1ヶ月早く、7月13日から16日まで行われます。沖縄では行事を旧暦で行う風習があり、旧暦8月13日から15日をカレンダーに合わせるため毎年異なる日程になります。

お盆の正しい名称は盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。盂蘭盆はサンスクリット語の「ウランバナ」を音訳したもので、「逆さ吊りの苦しみ」という意味があります。どうして恐ろしい言葉なのかというと「盂蘭盆経」というお経の中にお釈迦様の弟子の中でも十大弟子にあたる目連尊者の物語が説かれており、お盆の由来とされているからです。ある日、目連尊者が餓鬼道に堕ちて苦しんでいる母を見付けました。母を救うために、お釈迦様に教えを請うと、7月15日に修行している僧侶を招き、飲食(おんじき)の供物を捧げて供養しなさいと教えられました。目連尊者がその通りに行うと、それによって目連尊者の母が「逆さ吊りの苦しみ」から救われて成仏したということです。盂蘭盆会は推古天皇によって606年7月15日に日本で初めて執り行われ、形を変えながらも今まで1400年以上続いています。

つまり、お盆はもともと7月の行事でした。明治6年(1873月)に今まで使っていた太陰太陽暦を旧暦として太陽暦(グレゴリオ暦)を新暦にして切り替わったため、実際の季節とは1ヶ月ほど感覚がずれてしまいました。そのため、7月に繁忙期を迎える農村地域は、月遅れの8月をお盆とし、都心部は7月になったそうです。

仏教の宗派の中で浄土真宗の教えでは、亡くなった人は阿弥陀如来に導かれてすぐに成仏すると考えられています。そのため、故人の魂がお盆にあの世から帰ってくるという、そもそもの概念が存在しません。浄土真宗ではお盆を歓喜会(かんぎえ)と呼び、餓鬼道の母が救われて目連尊者が躍り上がって喜んだことに由来するといわれています。歓喜会は法話会や法要が行われ、ご先祖様を偲んで仏法のご縁や阿弥陀如来様の慈悲に感謝する日です。

お盆の正しい名称は盂蘭盆会(うらぼんえ)といいます。盂蘭盆はサンスクリット語の「ウランバナ」を音訳したもので、「逆さ吊りの苦しみ」という意味があります。どうして恐ろしい言葉なのかというと「盂蘭盆経」というお経の中にお釈迦様の弟子の中でも十大弟子にあたる目連尊者の物語が説かれており、お盆の由来とされているからです。ある日、目連尊者が餓鬼道に堕ちて苦しんでいる母を見付けました。母を救うために、お釈迦様に教えを請うと、7月15日に修行している僧侶を招き、飲食(おんじき)の供物を捧げて供養しなさいと教えられました。目連尊者がその通りに行うと、それによって目連尊者の母が「逆さ吊りの苦しみ」から救われて成仏したということです。盂蘭盆会は推古天皇によって606年7月15日に日本で初めて執り行われ、形を変えながらも今まで1400年以上続いています。

つまり、お盆はもともと7月の行事でした。明治6年(1873月)に今まで使っていた太陰太陽暦を旧暦として太陽暦(グレゴリオ暦)を新暦にして切り替わったため、実際の季節とは1ヶ月ほど感覚がずれてしまいました。そのため、7月に繁忙期を迎える農村地域は、月遅れの8月をお盆とし、都心部は7月になったそうです。

仏教の宗派の中で浄土真宗の教えでは、亡くなった人は阿弥陀如来に導かれてすぐに成仏すると考えられています。そのため、故人の魂がお盆にあの世から帰ってくるという、そもそもの概念が存在しません。浄土真宗ではお盆を歓喜会(かんぎえ)と呼び、餓鬼道の母が救われて目連尊者が躍り上がって喜んだことに由来するといわれています。歓喜会は法話会や法要が行われ、ご先祖様を偲んで仏法のご縁や阿弥陀如来様の慈悲に感謝する日です。

お盆入り~お盆の準備ですることは?

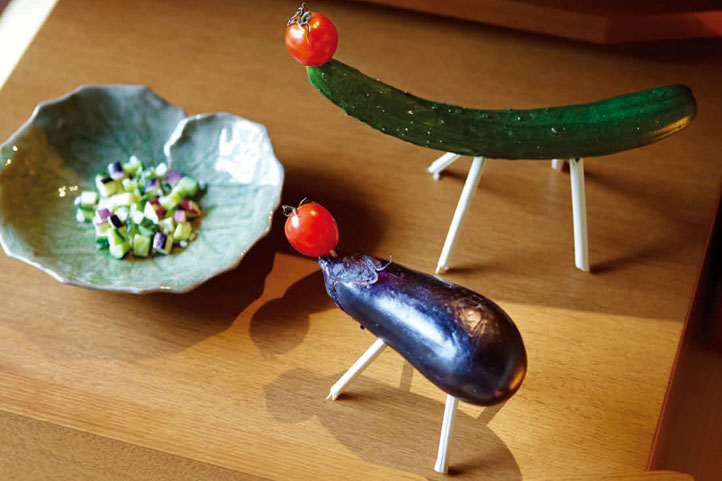

お盆の過ごし方はさまざまですが、12日か13日の午前中にご先祖様を迎える準備をします。盆棚・精霊棚(しょうりょうだな)・先祖棚・霊棚(たまだな)と呼ばれる祭壇を、仏壇の前に設けます。お盆の間、ご先祖様をもてなすための供養棚です。棚に真菰(まこも)という植物で編んだゴザを敷いて、四隅に青竹を立て、縄を張って結界を作ります。真菰はお釈迦様が真菰のムシロを敷いて治療をしたという言い伝えがあり、古くから仏事や神事で使用されている植物です。仏壇からお位牌を移して精霊棚に安置します。香炉・燭台・花立て・水の子・野菜・果物・団子・精霊馬などをお供えします。精霊馬はあの世とこの世を行き来するご先祖様の乗り物です。キュウリの馬はご先祖様の乗って早く帰って来れるように、ナスの牛はお土産を運んでゆっくり戻っていくようにという願いが込められています。足の素材に苧殻(おがら)を用います。苧殻は麻の茎の皮を剥いで残った芯の部分ですが、手に入らないなら割り箸でも大丈夫です。少し形の曲がったきゅうりとなすを使って、うまの足を長く、うしの足を短くすると雰囲気が出ます。

亡くなってから四十九日が過ぎて迎えるお盆を初盆(はつぼん・ういぼん)、新盆(にいぼん・あらぼん・しんぼん)といいます。葬儀から初めて家に帰って来ることになるので、新盆は手厚く供養されることが多く、月始めの1日から精霊棚と盆提灯を飾ります。盆提灯は、清浄無垢の清らかな心で故人を迎えるという気持ちを込めて白の提灯にします。軒先や玄関に1つ吊るし、故人が迷わずに帰って来るための明るい目印となります。白い盆提灯は新盆の時だけ用いて、お盆が終わったら処分し、翌年からは色付きや絵柄入りの盆提灯にします。一般的に自宅で僧侶にお経をあげてもらうことが多いので、早めに法要のスケジュールを立てて事前に確認すると安心です。

亡くなってから四十九日が過ぎて迎えるお盆を初盆(はつぼん・ういぼん)、新盆(にいぼん・あらぼん・しんぼん)といいます。葬儀から初めて家に帰って来ることになるので、新盆は手厚く供養されることが多く、月始めの1日から精霊棚と盆提灯を飾ります。盆提灯は、清浄無垢の清らかな心で故人を迎えるという気持ちを込めて白の提灯にします。軒先や玄関に1つ吊るし、故人が迷わずに帰って来るための明るい目印となります。白い盆提灯は新盆の時だけ用いて、お盆が終わったら処分し、翌年からは色付きや絵柄入りの盆提灯にします。一般的に自宅で僧侶にお経をあげてもらうことが多いので、早めに法要のスケジュールを立てて事前に確認すると安心です。

迎え盆~お墓参りと迎え火のやり方は?

13日に家族そろってお墓参りをします。もし都合がつかなくて行けない場合は、13日より早い日程でお墓参りを済ませておくと良いです。お墓参りに必要な持ち物は、水拭き用の布、スポンジ、ほうき、ちりとり、軍手、ゴミ袋などの掃除グッズと、お花、ローソク、線香、ライター、お供え物、数珠などのお参りグッズです。お墓に共有の手桶とひしゃくがある場合は、持って行かなくても大丈夫です。菩提寺や寺院墓地の場合、着いたら最初に本堂に向かってご本尊に礼拝します。それからお墓に手を合わせてご先祖様に挨拶をします。草むしりをしたり墓石を水拭きしたり掃除をしたら、野菜などを供えして、きれいな水を水鉢に注ぎ、花を飾って、ローソクを点け、線香を焚きます。参拝は、お墓より低くくなるようにしゃがんで、故人と血縁の濃い人からお参りします。帽子は脱帽するのがマナーです。地域によっては、お墓の前でお供え物をみんなで食べたり、盆提灯に点ける火種を持ち帰ったりする風習があります。お供え物をそのままにしておくと、カラスなどに食べられるのでいけません。

夕方になったら、門口でほうろくと呼ばれる素焼きのお皿の上で苧殻(おがら)を燃やして迎え火を焚きます。苧殻の元となる麻は古くから神聖なものとして、神社のしめ縄や鈴の緒に使われています。迎え火で苧殻を焚くのは、その場所を浄化こともありますが、「ご先祖様、この灯りを目印に、どうぞこちらに来てください」と道しるべにするいう意味があります。もし苧殻がなければ、古新聞や割りばしで代用しても大丈夫です。

夕方になったら、門口でほうろくと呼ばれる素焼きのお皿の上で苧殻(おがら)を燃やして迎え火を焚きます。苧殻の元となる麻は古くから神聖なものとして、神社のしめ縄や鈴の緒に使われています。迎え火で苧殻を焚くのは、その場所を浄化こともありますが、「ご先祖様、この灯りを目印に、どうぞこちらに来てください」と道しるべにするいう意味があります。もし苧殻がなければ、古新聞や割りばしで代用しても大丈夫です。

お盆の中日~お供えするもの

14日と15日は夜も灯りを絶やさないようにして、朝と夕方にご先祖様が召し上がる霊供膳や水の子などお供えをします。ご先祖様の食事は、肉・魚・卵といった動物由来の食材とニンニク・タマネギ・ネギ・ニラ・ラッキョウのような香りが強い食材を使わない精進料理です。最近では、大豆ミートや魚もどきの刺身こんにゃくなど色々な種類が揃っているので、試してみる良い機会かも知れません。基本的に料理しないという方には、ちりめん細工のかわいい精進料理がおすすめです。水の子は、ナスやキュウリを賽の目に刻み、洗った米と混ぜ合わせて蓮の葉の上に乗せ、水で満たした器に入れたものです。これは、ご先祖様と一緒にやって来た餓鬼へのお供えです。喉が細いので賽の目に小さく刻み、食べ物を口にすると火となってしまうので、水で満たしているそうです。餓鬼道に堕ちた亡者にも分け隔てなく思いやりを持つ心が、脈々と受け継がれています。

お盆の期間を8月15日までとする地域もあり、全国の各地で花火大会や夏祭り、盆踊りが開催されます。盆踊りの起源は仏教の念仏踊りとされています。仏教を広めるために、僧侶が輪になって踊りながら念佛を唱えていました。時代を経て、お盆の行事と結びつき、お盆に戻ってきたご先祖様や精霊を慰め、極楽浄土へ送り出す力があるとして、唄と踊りだけでなく、衣装、鐘、太鼓など各地で独自の発展を遂げました。

お盆の期間を8月15日までとする地域もあり、全国の各地で花火大会や夏祭り、盆踊りが開催されます。盆踊りの起源は仏教の念仏踊りとされています。仏教を広めるために、僧侶が輪になって踊りながら念佛を唱えていました。時代を経て、お盆の行事と結びつき、お盆に戻ってきたご先祖様や精霊を慰め、極楽浄土へ送り出す力があるとして、唄と踊りだけでなく、衣装、鐘、太鼓など各地で独自の発展を遂げました。

送り盆~送り火について

16日は迎え火を焚いた同じ場所で送り火を焚いて、ご先祖様を見送ります。送り火は伝統行事になっている事も多く、毎年8月16日に夏の夜空を彩る「京都五山送り火」が有名です。始まりは明らかになったいませんが、戦国時代に行われた万灯会が起源といわれており、「慶長日件録(けいちょうにっけんろく)」の慶長8年(1603)7月16日付けの日記に記載されています。また、精霊流しや灯籠流しをする地域もありますが、最近では川や海への不法投棄問題と地球環境への影響を考慮して、場所と時間が指定されていることもあります。

お盆の形式について色々とありますが、ご自身の出来る範囲で大丈夫です。「ご先祖様のおかげで、こうして暮らさせていただいています。本当にありがとうございます。」という気持ちが大切です。冥福を祈り、心を込めて手を合わせることが一番の供養ではないでしょうか。

お盆の準備はお近くのギャラリーメモリアにお任せください。知識の豊富なスタッフがモダンなお盆スタイルをご提案いたします。もちろん、お盆以外の仏事全般、何でもお気軽にご相談ください。

お盆の形式について色々とありますが、ご自身の出来る範囲で大丈夫です。「ご先祖様のおかげで、こうして暮らさせていただいています。本当にありがとうございます。」という気持ちが大切です。冥福を祈り、心を込めて手を合わせることが一番の供養ではないでしょうか。

お盆の準備はお近くのギャラリーメモリアにお任せください。知識の豊富なスタッフがモダンなお盆スタイルをご提案いたします。もちろん、お盆以外の仏事全般、何でもお気軽にご相談ください。

お盆のこと

2016年7月8日

無料カタログのご案内

画面上ですぐにご覧いただけるデジタルカタログと

無料でお届けするセレクションカタログの

2種類をご用意しました。

住まいに合う仏壇選びに、ぜひご利用ください。

■お電話でのご請求

(受付時間/午前11時~午後6時 年末年始は除く)

- このコラムについては

-

八木研の広報企画室勤務。働くママ目線で、お客様の役立つ情報を発信していきたいです。